近日,我院电化学储能材料与器件研究团队在化学工程与技术领域高水平期刊AIChE Journal上发表题为“Dynamic Ni–N₄ Centers Enable Concurrent Polysulfide Catalysis and Li⁺ Flux Control for High-Performance Li-S Batteries”的研究论文。浙江科技大学为论文第一完成单位,张海博士为第一作者,杨震宇教授为通讯作者。该成果是团队在化学工程与技术高水平期刊(Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, 202420001;Chem. Eng. Sci., 2025, 305, 121107;Chem. Eng. Sci., 2025, 314, 121819; Chem. Eng. J., 2024, 499,155915)连续发表多篇论文之后的又一重要进展。

锂硫(Li–S)电池因其高达1675 mAh/g的理论比容量和2600 Wh/kg的能量密度,被视为极具应用前景的下一代高能量密度储能体系,尤其适用于长续航需求的场景。其正极材料硫具有储量丰富、成本低、环境友好等优势。然而,锂硫电池的商业化仍面临两大关键难题:在正极侧,可溶性多硫化物的“穿梭效应”导致活性物质损失和容量衰减;在负极侧,锂枝晶的不可控生长不仅可能引发电池短路,还会加剧电解液消耗与固态电解质界面(SEI)的不稳定。这些问题严重制约了电池的实际性能与循环寿命,亟需在材料与结构层面实现创新突破。

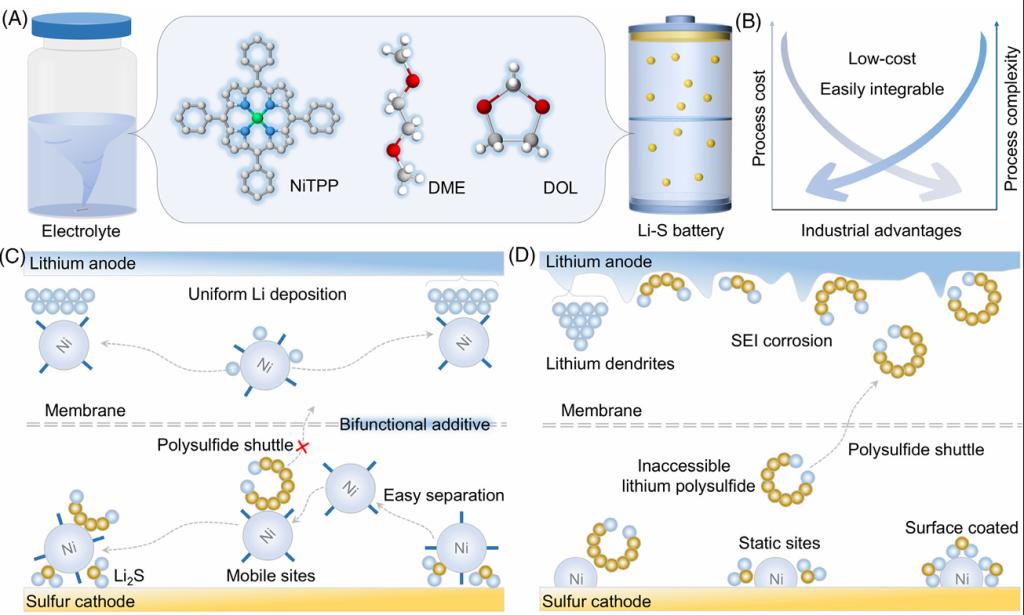

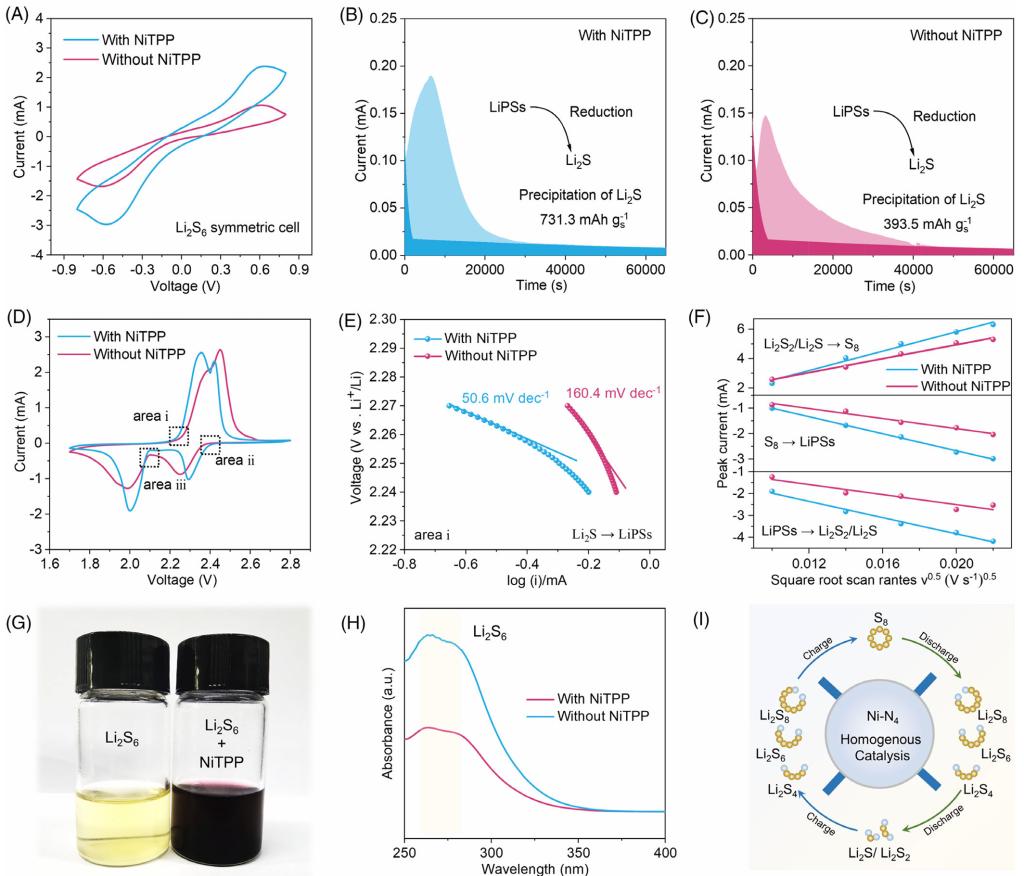

本研究创新性地将镍(II)四苯基卟啉(NiTPP)引入锂硫电池电解液中,借助其独特的结构特性与催化活性,实现对正、负极问题的协同调控。NiTPP分子具备大共轭氮结构和高亲锂性,其平面构型可在锂金属表面动态铺展,形成致密分子层,从而引导锂离子均匀沉积,抑制枝晶生成与副反应发生。同时,分子中心的Ni–N₄结构作为高效催化位点,显著促进了多硫化物的转化反应动力学,并展现出优异的抗钝化能力。该电解液添加剂策略同步缓解了正极穿梭与负极枝晶两大瓶颈,为高性能锂硫电池的开发提供了具有规模化潜力的技术路径,彰显了分子工程在推动下一代高能量密度电池发展中的关键作用。

电化学储能材料与器件研究团队长期致力于新型电极材料、高性能电解质及高能量电池器件的开发与机理研究。本研究获得了国家自然科学基金(22263009、22573094)及浙江科技大学高层次人才启动经费(F0103P04)的资助。

原文链接: https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aic.70130

文稿:张海 初审:付阳 终审:路胜利